痛いと動きたくなる心理

シロハ便り 第143号 2020年12月

コロナで大変だった今年も師走に入りました。いつもの年とはがらりと生活が変わってしまった1年でしたね。

まだまだコロナの影響は様々なところで残っていますが、感染症対策の意識が高まったことで、インフルエンザや風邪予防にもなっています。

うがい、手洗い、マスクを徹底して、規則正しい生活習慣、食事などを心がけることは、コロナが治まった後でもとても健康管理に役立ちます。

悪いことばかりではない、コロナから学ぶこともある、そう信じて、来年も進んでいきたいものです。

痛いと動きたくなる心理

普段は意識していなくても、身体のどこかが痛くなると急に動かしたくなる心理があります。 腰が痛くなったら運動不足かなと思って筋トレを始めたり、肩が痛くなって腕が上がりづらくなったら肩をぐるぐる回したり、坐骨神経が痛いのに動かないと動けなくなると思い込み、無理して歩き回ったりする人がとても多いです。

これなんですよね、痛いと動きたくなる心理は『動かないと動けなくなる』と思い込んでいる、もしくは思い込まされている。

いいですか! 痛い時には動くな!!!! これは僕が言っているのではなくて、身体からの信号であり命令なのです。

動くと、動かすと、悪くなるから痛みを出して動きを制限しようとしているのが身体です。 それを無視して無理に動かせば、もっと悪くなります。

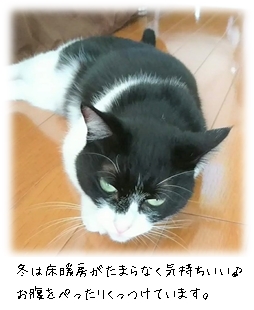

これは動物の方がよくわかっています。 自然の本能であり余計な知恵に惑わされていないので。 ところが人は、色々な所から様々な余計な知恵や情報にさらされて、踊らされています。

動くのは身体が良くなってからです。 身体が良くなって動いても大丈夫になったら、ちゃんと痛みも治まり関節の可動域も元に戻り動かしやすくなります。

痛みもなく通常の状態になってから、運動なり体操なりをやって身体を整えるのならば、何をやってもいいですし、適度な運動は大いに推奨します。

しかし、普段何もない時に身体のケアを怠り運動不足だったのに、どこかを痛めてから急に運動しなきゃと思い立って動かす人が多いです。 それは完全に逆効果になりますのでやらないでください。

身体のどこかに痛みがある時や動くと痛みを伴い動かしにくくなった時に、このままでは動かなくなるという強迫観念に襲われる気持ちは分かりますが、身体は、今、そっちに動かすと壊れるもしくは悪化するという方向の動きを、可動域を抑えることで動かないようにし、痛みを伴わせて動かさないようにすることで守っています。

痛みとは、身体の不調を伝える信号であると同時に、動きを止めてそれ以上悪化しないように守る役目もしているのです。

その理解の上で、どう痛みに対処していくのかがとても重要になります。 それにはまず、痛みの性質と種類を分けて考える必要があり、それぞれによって対処法が違います。

まず、筋肉的な痛みは一番早く自然に治まっていく痛みです。 筋肉痛や打撲や捻挫などの痛みがそれです。

この痛みに対しては、ほとんどの人が、すぐ冷やせと言いますが、実際は温めた方が治りが早いです。

これは風邪をひいて熱が出た時と同じと考えてください。 昔は風邪をひいたらお風呂に入るなと言われていました。 しかし、今は余程の高熱でない限りお風呂に入って温まることは良いとなっています。

昔のお風呂は母屋と別になっていて、冬にお風呂に入るには一度母屋から外に出てお風呂に行かなければならず、その時に湯冷めするので風邪をひいたらお風呂に入るなと言われていたのが理由です。

風邪をひいて熱が出るのは、その熱で体内に侵入したウイルスを攻撃して戦っているためなので、風邪を早くしっかり治したかったら、解熱剤など飲まずにしっかりと身体を温めておいた方が戦闘力は高くなるのです。

しかし、40度の高熱になるとそうも言っていられないので、そうなったら解熱剤で熱を下げながら療養する必要が出てきます。

筋肉的な痛みも同じ考えで、筋肉の痛みに伴って熱をもっていても腫れていても、それは患部に血液を多く集めることで修復をしているためなので、冷やして腫れをひかせようとするのは余計なお世話になります。

しかし、患部をミリ単位で動かしても激痛でつらいくらい腫れあがっているのなら、それがある程度治まるまで冷やそうかというのはありです。 しかし痛みが落ち着いてきたらいち早く保温もしくは温熱療法で温めることが患部の修復を早める助けになります。

次に慢性的な身体の痛みで長期間続く痛みですが、この痛みは患部がどこであれ、ほとんどが筋肉的な痛みではなく神経を走っている痛みです。

この慢性的な痛みは関節に痛みが走ることが多く、長期間痛みが続くことがあるのでずっと安静にしていることが難しく、動いてしまうのでさらに悪化、もしくは別の場所に痛みが飛び火する特徴があります。

慢性的な痛みは長期間断続的に、または定期的に痛みが出てきますので、その間中ずっと動かないことは不可能ですが、無理をしないこと、そしてあえて痛めている患部を余計な運動や体操などによって動かそうとしないことは重要です。

また、慢性痛の最もやっかいなところは、痛くても日常生活の中や仕事などで動いているうちに、痛みでは動きを止められない故に今度は脳が脳内麻薬で神経に作用し痛みの伝達を鈍らせるようになることです。

すると本人は、動いていたら楽になってきたことで改善したと勘違いします。 これも、痛くても動けという経験値からの心理に繋がっています。

しかし、改善して治ったわけではなく、痛みが鈍くなっただけなので、痛みを感じず普通に動かし続ければ、そこは古傷となってじんわり悪化し続けます。

そしてその古傷が増え、重なり、蓄積されて、別の神経ラインにバイパスして古傷とは関係ないところに強烈に痛みを出してきます。 ここまで進むと改善させるにはかなりの時間と我慢が必要になります。

だからこそ、痛みの信号を無視してはいけません。 動いていれば楽になるとかで軽視してもいけません。身体が痛いからやめてと言っている、痛いという声に耳を傾けてください。

その痛みを嫌うのではなく、無理に鎮痛剤で抑え込むのではなく、身体を労わった上で根本的な改善を目指して一緒にがんばりましょう。

おすすめ

先月号で書いた反り腰防止に使えそうなスリッパがありました。 反り腰になり足が前に流れるのを防いで楽な立ち方になっていくと思います。

|

|

あとがき

今年もあとわずかとなりました。 コロナ過の中、ご来院くださいました皆さまに厚く御礼申し上げます。

まだまだコロナも落ち着きませんが、来年の皆さまのご多幸を心よりお祈り申し上げます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1dfa624a.e1d08538.1dfa624b.a079d59b/?me_id=1282189&item_id=10000529&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkotubanshop%2Fcabinet%2F1016%2F1016-sliet-01ks.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)